校園文化與社群關係

「早啊」、「昨天睡得好嗎?」、「明天見」,這些看似平凡的一句句問候,對人類情感需求與社會連結的影響力,比我們一般想的還要深遠。從親子,到學校師生、生生、成人之間,問候(greetings)能簡單直接地傳達「我想認識你、我關心你」。

在班級或學校的情境中,有研究顯示,當學校的成人花時間問候和歡迎學生,給予學生社會與情感支持,可以增強他們的歸屬感,而能幫助他們安定投入課堂活動。

此篇文章將會簡介成人用問候與孩子建立連結的好處,如何有意識地讓問候成為常態,並談談問候的策略與範例題目。

文末有摘要筆記與規劃工具單附件,供官網註冊會員下載參考使用。

本篇大綱

「你好嗎?」的兩個關鍵力量

三個時機規劃題目,讓問候成為常態儀式

問候可以問什麼:六種話題,傳遞關心並融合社會情緒學習

成人在問候時的角色定位

延伸策略:你的孩子也許適合另一種問候方式—請求&請教

「你好嗎?」的兩個關鍵力量

真誠且溫暖的問候,其關鍵效力可以用兩個概念說明:正向關注與心理安全感。

1.問候是給予「正向關注」的好機會,能展現關愛並示範良好人際互動。

「正向關注」指的是用積極、關愛的言語及肢體語言滿足孩子對情感與自我價值的需求。《SEL 全方位實踐指南:掌握腦科學的社會情緒學習80+》一書中提及了許多問候的要點,都與正向關注的重要元素重疊,整理為以下五點:

- 友善的非語言訊息

眼神接觸是很重要的一個元素,另外也包含:微笑握手、擊掌或豎起大拇指。不過我們還是要謹慎注意孩子的意願與身體界線。

- 呼喚孩子的名字

著名的雞尾酒效應顯示人類大腦對自己的名字會有即刻的反應;呼喚名字也能傳達「我重視你」的用心。

- 展現對孩子的關切和興趣

問問孩子近況,也可以表露出「你感興趣的事情我也感興趣」,例如:「你書包上的吊飾是哪個卡通人物嗎?」、「昨天你有看足球賽直播嗎?」等。

- 當孩子在說話時,專注且積極的傾聽

成人是良好人際溝通的榜樣,因此在問候交談時,確實地展現傾聽、專注、不打斷,都是「身教勝於言教」的有力示範。

- 肯定的言語與回應

具體鼓勵的話或讚美,例如:「我剛剛看到你主動把門外的雨傘排整齊,讓大家都能享受整齊寬敞的走廊,你默默為別人付出,展現了體貼與關懷的品格!」。

延伸閱讀:搭配品格行為準則,對孩子具體品格行為給予社會肯定。

延伸推薦:宏達文教基金會 品格實踐學校 型塑品格的班級經營策略 敬請學校夥伴關注官網公告。

2.問候可以降低社交恐懼,成為建構「心理安全感」的關鍵細節

在一個心理安全感高的團體中,成員對於人際互動不會有那麼多恐懼。早上或課堂開始前的問候,能讓人們感受到「這裡歡迎、認同我的到來與參與」;老師在日常碰面或放學要分開時特意地問候孩子,也能讓孩子感受到「有人在關注我、在乎我的狀況」。

延伸閱讀:想多方營造整體班級氛圍,還有賴安排並建立同儕之間的交流習慣,

例如:班會、圍圈、入場活動、互動活動設計、出場活動。

綜合來說,孩子預期有人會問候他、關心他,將幫助孩子降低對人際互動的擔憂、消除孩子對於被拒絕或被否定的恐懼,進而讓孩子能更安心地進到教室、學校,放心投入學習及人際互動。

三個時機規劃題目,讓問候成為常態儀式

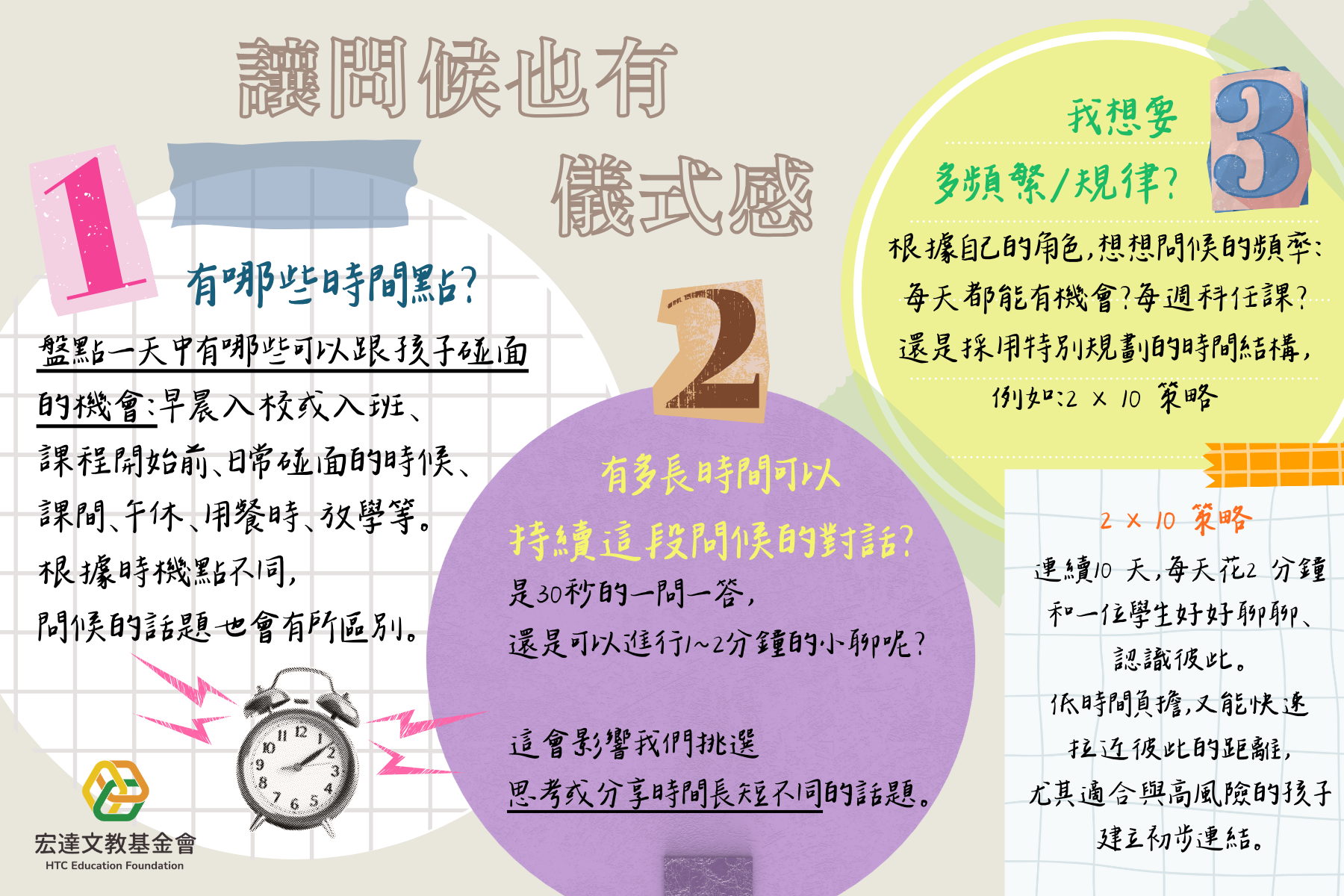

接續上一段提到要讓孩子可以「預期」有人會來關心他,問候的「發生時間與頻率」便會是關鍵;可用的時間與時機點,也會影響對話長短與適用的話題。因此,我們可以透過三個問題,想想如何「結構化」或「建立儀式感」,以利穩定建立問候的習慣並方便挑選合適的話題:

1. 有哪些時間點?

2. 有多長時間可以持續這段問候的對話?

3. 我想要多頻繁/規律?

以上三個時間導向的問題旨在刻意建立一個穩定、可預測的規律,讓孩子清楚接收到教師的關懷與陪伴。

思考這三個問題的另一個好處是可以幫助教師在日常互動中更有意識地安排問候的時機與話題。

正如Robert Zajonc研究的「 單 純 曝 光 效 應 」 ( mere exposure effect)所揭示,接觸次數越多,好感就越高。用問候搭建簡短但持續的日常互動,能對人際連結發揮深遠的正向影響。

問候可以問什麼:六種話題,傳遞關心並融合社會情緒學習

問候的話題百百種,可依情境靈活調整。除了用於瞭解彼此的近況,也可以試著融入社會情緒學習,包含:自我覺察、自我管理、人際關係等,五花八門的題目有待我們去挖掘與發想。以下依據《SEL 全方位實踐指南:掌握腦科學的社會情緒學習80+》一書並整合其他資料,根據不同目的,列出六種話題類型和對應的例子,提供讀者發想與參考。

適用於剛到學校/教室,或任何與孩子碰面的時機

1. 讓孩子有機會連結自己的情緒和身心狀態

想讓孩子能更順暢回應這類問題,可以在平常先建立情緒詞彙,示範並引導孩子進行情緒與身體狀態的覺察。

- 你現在電量如何?

- 你現在是什麼心情?

- 昨天睡得好嗎?

- 今天早上來學校的路上都還好嗎?有沒有發生什麼事?

- 你覺得你需要先吃點東西再上課嗎?

2. 追續詢問孩子的生活近況,傳遞「我在關注你」,瞭解孩子生活的足印

依據親近與熟悉程度,認識初期可能會用比較廣泛的提問;但當我們更了解對方,問候時的提問就會更貼近彼此的日常生活,會漸漸發展出「為彼此量身訂製的話題」,例如:

- 專長/興趣:昨天練排球練得如何?隊員表現還好嗎?

- 愛好/休閒活動:你最近看的那個卡通劇情怎麼樣了?

- 身體狀況:你手上的小割傷復原得如何了?

- 校外活動:昨天跟家人去吃的餐廳如何?

- 生活:上次忘在便利商店的水壺怎麼樣了?

這些看似無關緊要的「小事」,其實都是孩子生活的軌跡,當孩子知道成人們記得並關心他過得如何,會增加信任感與親密度。

3. 讓孩子想到今天的期待與目標

多巴胺是「專注與獎勵」的荷爾蒙,可以透過有目標、期待而促進其分泌。讓孩子想想今天值得期待的事情或設定目標,能幫助孩子用正向眼光面對並預備投入新的一天。

- 今天最讓你期待的是什麼?

- 你今天想嘗試的一件新事物?

- 跟我說說你今天想完成的一個目標。

- 這週/這個月你最期待的事是什麼?

- 運動會(或其他活動)快到了,你今天的準備進度如何?

4. 孩子的人際相處情報蒐集

問候也是情報蒐集的好機會。當掌握孩子的人際關係網後,就可以更具體提問。

- 你最近比較常跟哪個朋友在一起玩/ 同組?

- 你和朋友最近在玩什麼新遊戲/看什麼漫畫呢?

- 今天有沒有跟朋友一起做了什麼?

- 你今天最想跟朋友一起做什麼?

- 你最近為朋友做什麼/幫了他什麼嗎?他怎麼回應你?

帶有總結與回顧成分的類型

5. 讓孩子回顧挑戰、成長與成就

可以透過簡短的提問,讓孩子練習用成長思維回顧自己的成就。

- 跟我分享一個你今天遇到的挑戰,還有你是怎麼克服的。

- 你今天有什麼新突破/讓你覺得自己超棒的進步嗎?

- 你在學校學到了什麼是爸媽不知道的?你會怎麼解釋給他們聽?

- 你覺得今天你做得很好的一件事是什麼?為什麼?

- 今天的亮點是什麼?那低點呢?

6. 習慣感恩

多項研究都顯示感恩的習慣能提升心理健康,一天結尾時的問候也能以感恩為基調:

- 今天你最感謝的一件事是什麼?

- 今天讓你感到「我好幸運」的時刻?

- 今天有沒有誰做了什麼讓你覺得很貼心?

- 今天你可以感謝的一個人會是誰?為什麼?

- 今天發生了什麼好事?(如果孩子還不懂感恩的意思,可以從這樣的提問開始)

成人在問候時的角色定位

《SEL社會情緒學習,讓孩子成為人生贏家:做好自我管理、學習人際溝通、培養責任感》書中剖析了父母與小孩對話時,可以如何定位自己的角色,好讓孩子越來越喜歡和成人講話。下面從書中整理出的三個反思,能幫助我們想想,我們給孩子的問候,在他們眼中是什麼模樣:

- 對話時,是「確認孩子表現的查哨時間」還是 「孩子自在表達自己的時間」?

確認孩子有做到該做的事情固然重要,但如果要精心創造成人與孩子聊天的氛圍,可能可以思考:孩子怎麼看「跟我講話」這件事?我在他眼中是個能聽他講任何事情的對象嗎?

- 傾聽或回應時,我是好奇心充足的採訪者,還是只想要合格答案的口試委員?

有時候孩子的回應超乎預料,或是故意嬉鬧,在這種情況成人還要避免評價好壞或批評,可能真的有點挑戰。但我們不妨試著換個角度想想,什麼叫做「好好回答」呢?若先放下我們心中預設的「合格」回答,孩子現在給出的回應中,有什麼值得我注意與記住的訊號?

- 提問時,如何鷹架孩子思考與回應我的問題?

如果覺得孩子好像都只會回「沒什麼」、「不知道」,可能是需要更具體的提問幫助孩子思考。舉例來說,「今天過的怎麼樣」是個開放性提問,但對一些孩子來說,可能太廣泛了,因此我們可以試著加入情緒作為關鍵字,改成:

「能不能跟我說說今天一件讓你開心的事情,一件讓你難過的事情 」,也許就能幫助孩子順利描述給我們聽。

另外還有一些鷹架方式:

標記時間座標

- 今天數學課(或其他科目的課)有發生什麼你可以跟我分享的事嗎?

- 今天下課的時候你做了什麼?

點出人、事、物

- 你今天跟誰一起玩?玩了什麼?

- 今天午餐你最喜歡哪一道菜?

隨著互動更加密切,成人與孩子之間能向彼此分享的內容也更廣、更深。

平凡日常中透過問候、閒聊所建立的互動節奏與信任,也能成為雙方未來進行嚴肅對話的基礎。

問候看似平凡,但日常中穩定與細緻的關心,正是一天天更靠近彼此的關鍵一步。

延伸策略:你的孩子也許適合另一種問候方式—請教&請求

用「你可以幫我一個忙嗎?」打招呼,可能不在我們平常對問候的想像之中,然而,從《SEL 全方位實踐指南:掌握腦科學的社會情緒學習80+》一書中,我們可以看到,成人在問候時改用「請教與請求」的姿態接近孩子,是成人對孩子示弱、示好、敞開自己的訊號。書中作者描述到,面對還不太信任成人或不習慣與成人親近的孩子,請他們提供意見、協助,即使孩子只是簡短點頭回應,或完成一件小工作,這都是在建立成人與孩子的連結與信任。以下是發想請教與請求的方向與範例:

1. 請教:歡迎孩子發表意見與想法,並確實地回應孩子的分享

有些孩子並不習慣、甚至抗拒和成人分享或閒聊,那可以嘗試從詢問孩子的意見開始建立互動:

- 你覺得我可以選什麼生日禮物給我的兒子?

- 你覺得什麼顏色適合我呢?

- 你會建議拍照擺什麼姿勢?

- 吃午餐的時候放什麼音樂好呢?

要注意的是,既然都問了孩子的意見,最理想的狀況是孩子能看到你真的「聽進去了」,因此可以斟酌一下適合請教孩子什麼問題,才不會變成只是表面問問,反而讓孩子感到被敷衍。

2. 請求:讓孩子有發揮專長、有貢獻的機會

「等等可以請你幫我一個忙嗎?」、「我需要你發揮專長幫我們......」這類的請求可以開啟老師與學生的對話契機,更重要的是能滿足孩子發揮能力的需求。

- 解決特定的問題,例如:我需要你們幫我想想怎麼規劃書櫃分類。

- 發揮專長為班級出力,例如:你願意跟其他同學一起設計、布置公佈欄嗎?

- 協助老師或同學,例如:想要請你幫忙操作電腦簡報。

當我們讓孩子有空間發表想法、發揮能力,這能增長孩子的自我價值,而讓孩子意識到自己被邀請並有能力做出貢獻,也可以促進自信與歸屬感,這都是促進孩子品格與社會情緒發展的重要養分。

有意識地巧妙使用提問、請求、傳遞正向關注,

讓孩子感受到滿滿的關愛與接納,

讓問候更有力道。

總結

- 成人問候時展現的關愛與溫暖,對孩子的自我價值與學習人際互動有深遠意義。

- 友善又巧妙的問候可以降低對人際互動的恐懼,提升心理安全感。

- 可以透過標明時間長度與時機點等結構,刻意地讓問候成為規律的常態儀式。

- 問候時挑選的話題,可以滿足情感需求,並融入社會情緒學習的目標。

- 可以從問候開始累積孩子願意相信並敞開跟成人對話的基礎。

- 除了詢問,也可以用發出請求或請教的方式,開啟與孩子的互動。

參考資料

- 陳柚均(譯)(2022)。《品格決定孩子的未來:品格教育PRIMED六大設計原則》。臺北市:時報文化。(Marvin W. Berkowitz,2021)

- 馮燕珠(譯)(2024)。《SEL社會情緒學習,讓孩子成為人生贏家:做好自我管理、學習人際溝通、培養責任感》。臺北市:三采。( 金昭娫김소연,2023)

- 謝儀霏(譯)(2025)。《SEL 全方位實踐指南:掌握腦科學的社會情緒學習80+》。臺北市:親子天下。(Marilee Sprenger,2020)

- Positive attention and your child

- The Power of Positive Attention: How to use it (instead of negative attention) to change behavior

- Positive Greetings at the Door: Evaluation of a Low-Cost, High-Yield Proactive Classroom Management Strategy

- 25 Brilliant Morning Meeting Questions for Kids

- 100+ Fun Questions of the Day for Students to Use All School Year

登入即可下載相關內容