發展核心價值與凝聚共識

最後更新:2026.01.14

本篇大綱

為什麼我們需要行為準則

行為準則的四個關鍵組成

行為準則與社會情緒技能的關聯

如何由學生主導建立行為準則

為什麼我們需要行為準則(norms)?

對品格學校來說,依據核心價值設立行為準則,會成為教師與學生理解、鍛鍊品格能力的根據。以發展品格為目的之行為管理(behavioral management),會指出行為是否符合核心價值、學校社群鼓勵且接受的行為有哪些,讓社群成員可以清楚比對自己在哪些地方做到了、哪些部分還可以再改進,以及下一次該如何表現得更好。

《品格—孩子的核心素養:社會情緒學習的教學日常》一書中釐清,紀律的本質不在於獎懲,而是提供指引,讓人學習如何善待彼此。可以說,行為準則能幫助學校成員落實核心價值,從「知道」到「做得到」,讓人走進校園中時,看得到、聽得見品格的行為和言語。那麼,將核心價值轉換成日常通用的行為準則時,應涵蓋什麼內容呢?以下列出四個關鍵組成元素。

行為準則的關鍵組成

將核心價值從抽象文字轉化成看得見、感受得到的言語和行為,關鍵在容易理解並能具體做出來。建立行為準則時,要考量兩個面向:行為定義與適用對象。行為定義包含了核心價值的概念、情境與期望的行為。另外,行為準則也要適用在不同群體,並符合學生各個發展階段。

制定行為準則無論是全校適用或各個班級公約,皆會有以下四個關鍵組成:

(一)師生對核心價值的概念有共同理解

發想行為準則之前,要釐清核心價值概念,並考量學生能否連結生活經驗並掌握核心價值的涵義。

除了參考美德與品格優勢等研究成果中的定義與描述(想認識品格四大領域請見教出聰明且善良的孩子:認識品格四大領域),另一種策略是設計情境活動讓學生親身操作與體驗,從中建構對核心價值的理解。例如:要教導低年級生公平時,讓孩子親手試著重新分配點心;當學生思考要如何讓每個人都能拿到時,便能啟發他們體悟公平的意義。

(二)建立行為定義(behavioral definitions)

如《品格決定孩子未來:品格教育PRIMED六大設計原則》 描述,行為準則來自成員對「什麼是合宜的言行舉止」達成共識。

學校成員可以從學校與生活中不同的情境發想,一起列舉彼此應該如何待人處事,將核心價值從抽象概念轉化為具體、可觀察的行為。

這些行為也是具體的「期望」。

- 涵蓋學校、生活各種場合與情境

例如:聽課時、下課時、與寫作業相關、打掃工作、與同學討論時、擔任幹部、玩遊戲時、社團活動、體育比賽等等。

- 在不同情境中,體現核心價值的言語和行為

什麼行為符合我們相信的核心價值?例如:「尊重」作為學校的核心價值,社群給予的定義是「關懷與正直地對待他人」。從這個定義延伸出具體行為,

如:積極傾聽別人的發言、有禮貌的說話、愛護向他人借用的物品等等。

發想情境與行為時,可以讓學生表達他們對學習環境的期望,詢問學生希望同學和老師怎麼對待自己,才能幫助他們在學校與班級裡感到安全與自在,使行為準則更貼近學生的需求,並增加他們的認同感與參與感。

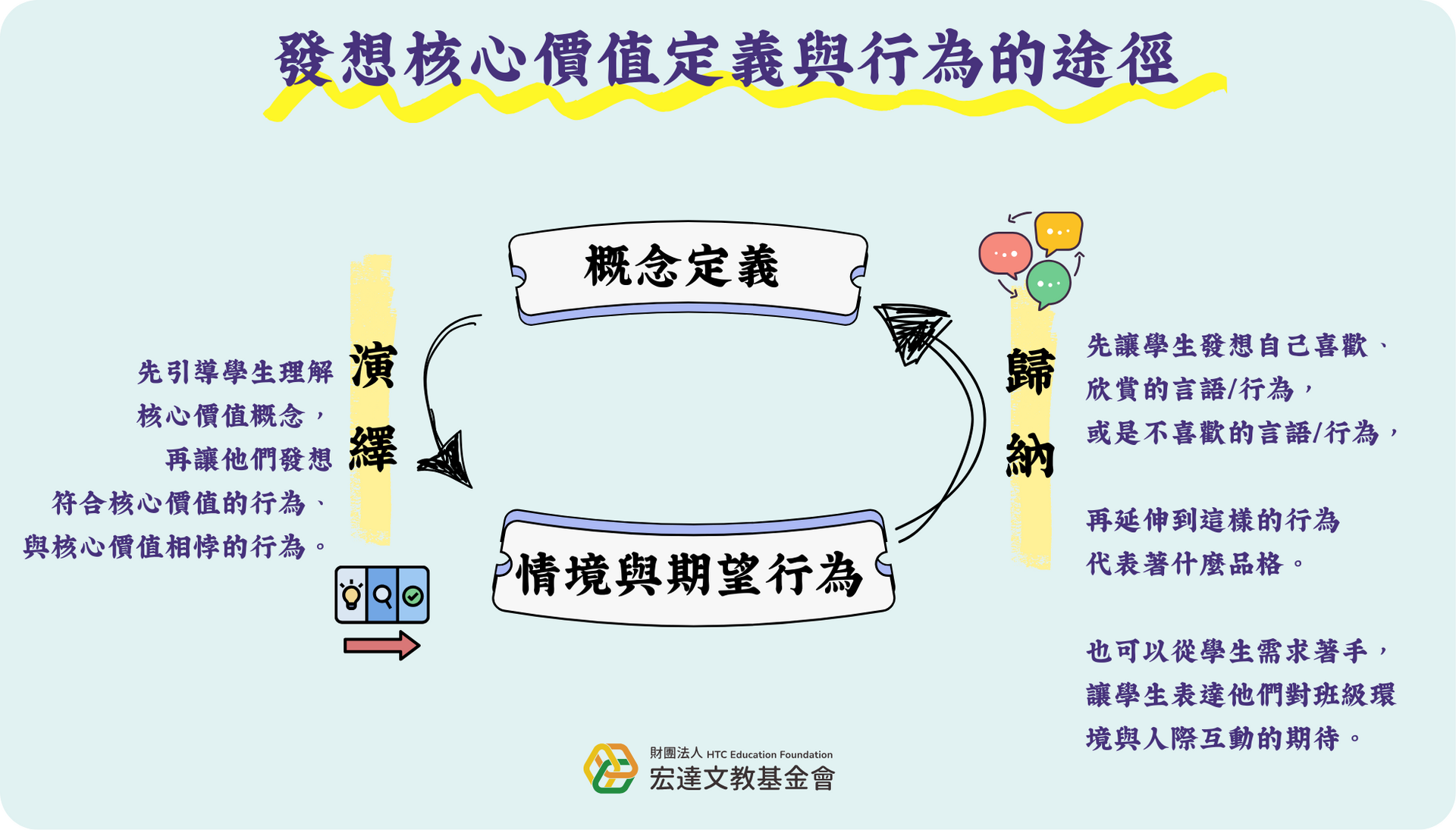

Character.org 《Eleven Principles Sourcebook 》(暫譯:學校十一原則框架資源書)中,針對核心價值的概念理解與發想行為提供兩個引導方向:演繹與歸納,如下圖所示:

「演繹」的思路是從核心價概念推到有哪些行為。「歸納」是蒐集不同行為期望後再試著整理出對應的品格概念。

(三)適用不同群體的行為期望

行為定義來自於行為期望:我們希望在人們身上看到什麼樣的行為?對學校社群來說,不同群體是指學生、教師、教職員工、家長等等,可以讓師生、生生、成人之間,依據核心價值,表達對彼此的行為期望。

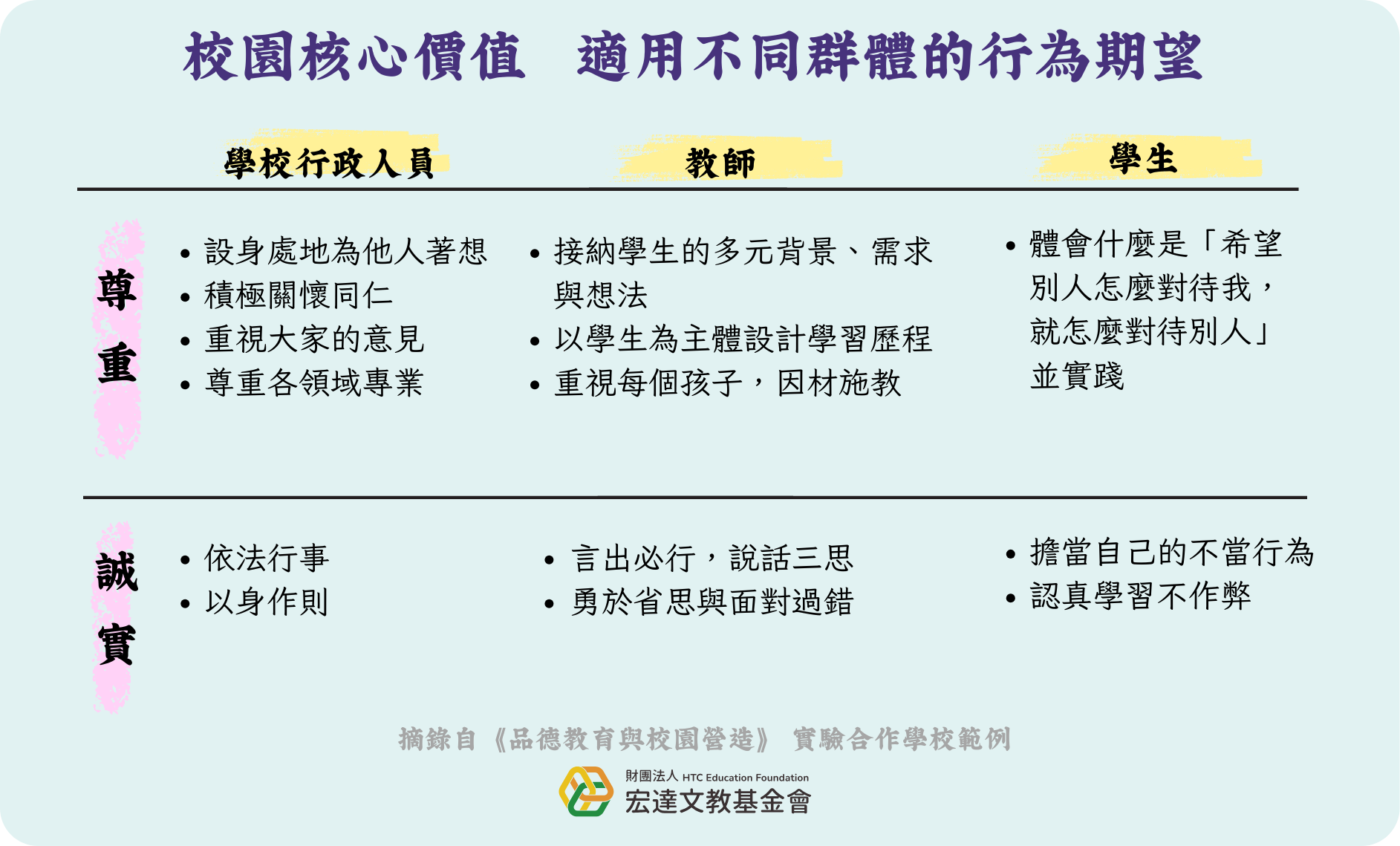

以下摘錄幾項具體成品的部分內容,供讀者參考:

針對集體票選出來的核心價值「尊重」與「誠實」,為每一個群體列出相對應的行為期望。

此例子中針對具體行為的描述偏簡略,但可參考此格式思考:我們想看到(或聽到)不同群體如何在言語和行為上體現核心價值?

想行為準則時,以權利和義務去思考在不同角色上有權或應該做到什麼。

同一項品格優勢,在老師與學生身上的行為表現。

(四)依發展階段劃分發展期望及目標

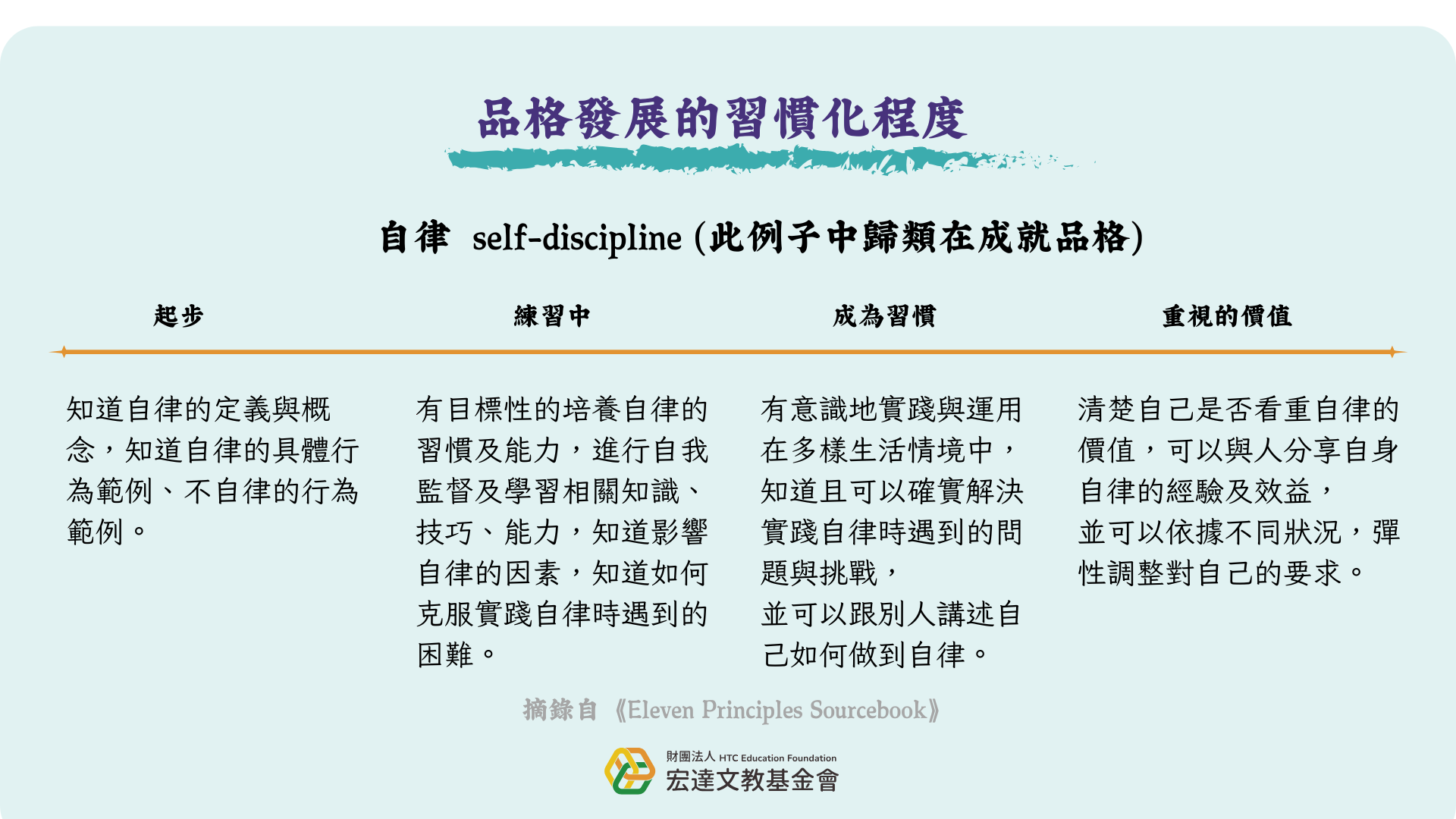

各年齡層學生應該都要能理解並知道如何在生活中貫徹核心價值。因此,針對不同年紀的學生,應貼近他們的發展階段,制定有足夠挑戰性及意義的期望,並提供適合的學習方式。下面以自律在不同年段的發展目標為例子:

針對同一項品格優勢,在不同學齡階段的預期表現。

除了依據年級劃分品格發展願景,也可以用「習慣化程度」區別。

以上述自律的例子來說,低年級的孩子可能已經知道並能舉出自律的情境及行為範例(中年級的目標),中學生可能還在努力優化自律習慣(高年級的目標)。

因此,所謂的適齡描述,主要是考量該年齡層的平均認知能力、生活經驗及道德發展狀態。上述自律例子的各個階段,也可以替換成核心價值內化的淺深程度,例如:「起步」、「練習中」、「已經成為習慣」、「成為重視的價值」等。

無論是依據年齡或習慣化程度,設定出發展的期望後,

學校便能有根有據的規劃品格教育內容,

並讓所有學校的師生都可以參考,好定位自己現在實踐品格的進展。。

行為準則與社會情緒技能的關聯

學校可以思考:習得哪些社會情緒技能,有助於品格行為的形成與實踐?學校可以嘗試根據核心價值,對照行為準則,系統性規劃社會情緒學習。(想瞭解社會情緒學習,請見培養孩子帶得走的能力:SEL 的五大核心技能概述與實踐)。

成員能依循行為準則,學習、應用各式社會技巧及情緒技巧,在日常人際互動中實踐好品格。例如:要培養尊重(核心價值)自己與他人的孩子,希望學生在言語和行為上落實關懷與自重(行為期望),而讓學生學習觀點取替增進認知同理(註1)、面對嘲笑或戲弄時的自我情緒調節與表達策略等(社會情緒技能)。

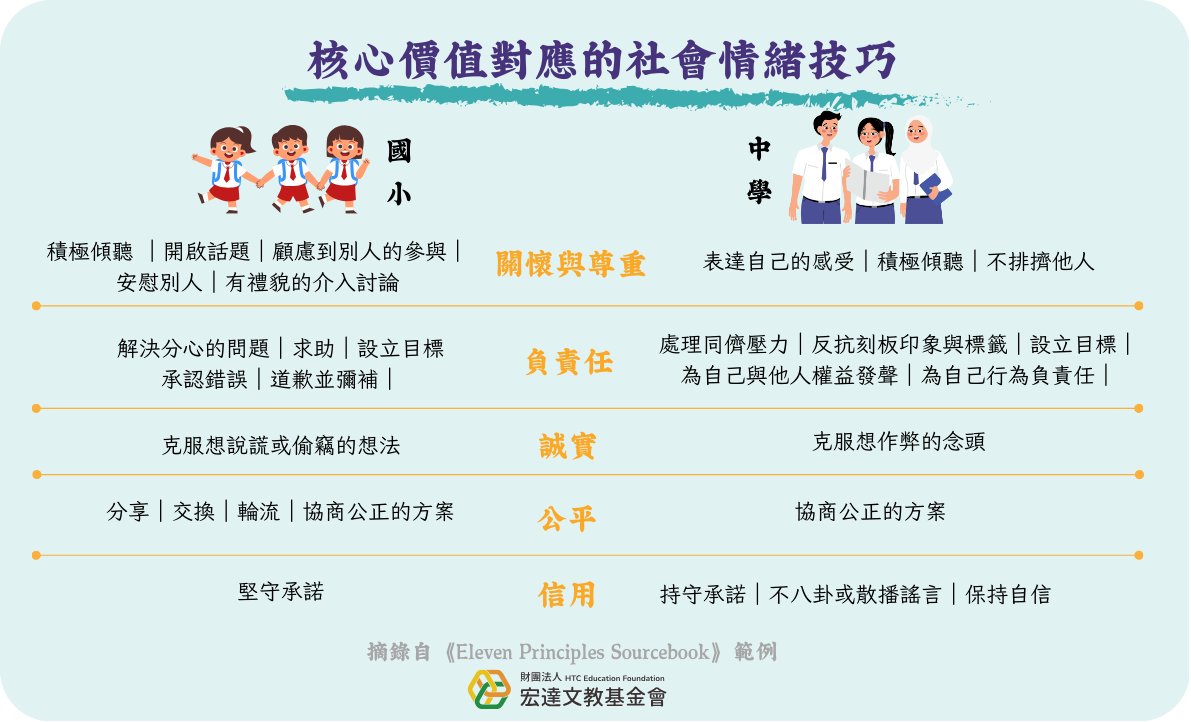

以下例子中,以品格為最終發展目的(即:成為一個尊重、負責、誠實、公平、有信用的人),訂出相應要學習與練習的社會情緒技巧:

這所中小學將同一組核心價值,轉化成不同學齡階段的期望行為,而這些期望其實反映了需要鍛鍊的社會情緒技能。

例如:要學會積極傾聽以落實關懷與尊重時,學生需要成人指導在聽別人說話時,應該抓什麼重點,並學習適切地回應。

值得注意的是,例子中的行為期望雖然分年段,但不代表只在國小或國中培養,而是可以循序漸進及在數個年齡段重複練習。

註1 認知同理(cognitive empathy):

社會情緒技能中的社會覺察(social awareness),指出同理(empathy)是了解與尊重他人的重要技能。

同理的途徑包含:認知同理(即:我能理解你為何有這樣的感受)、情緒同理(即:我對你的遭遇感同身受)、與關懷同理(採取適當的行動)。此處提到練習觀點取替(perspective taking),培養思考與推理層面的認知同理,能幫助我們站在別人的角度理解他人的經歷與感受。

如何由學生主導建立行為準則

- 讓學生行使發言權與選擇權(voice and choice)

賦能學生,讓學生可以自主發想、發聲、選擇,是師生建立信賴與互相尊重關係的必要基石。

發展行為準則時,應讓學生表達自己的想法與經驗。

這個過程能讓學生感受到自己的想法被重視,並學習認識、傾聽其他人的立場與觀點。

師生可以一起討論:

為什麼我們認為這些行為很必要?

如何幫助彼此負起責任遵守這些規範?

需要調整規範時,我們如何一起做?

- 鷹架學習歷程,相信孩子學習與蛻變的潛能

學生的潛能並不受限於固化的發展階段,只要有合適的引導與輔助,便有機會讓學生更多主導、參與核心價值與行為準則的討論。

在班級範圍的操作,可用班級公約的形式制定。

例如:要建構充滿關懷的班級,教師可以逐步引導學生討論:

關懷是什麼?

誰能表現關懷?

哪裡看得見關懷?

我們在學校、家裡、班上如何展現關懷?

- 在起點就建立討論的機制與架構,逐步讓孩子熟練自主

最佳時機是學年初始便有行為準則可以遵照,確立將品格發展作為班級經營與紀律的核心。

理想上,可以針對發展行為準則提前:

安排時間(例如:班會時間)、分次進行(例如:分三次)、規劃前中後執行方式與階段目標。

設立穩定的對話時間與形式,讓學生在擁有感與安全感充足的環境中,越來越得心應手,更有自信與動力參與班級討論、砥礪彼此的品格發展成長。

瞭解更多

在班級中討論的相關策略,可參考知識庫以下文章:

用費爾模型(Frayer model)定義核心價值,讓孩子產生「擁有感」

另外,本會不定期為合作學校開設「型塑品格的班級經營策略」及「型塑品格的SEL教學策略」課程,敬請關注本會的公告通知。

參考資料

- 劉慈惠等(譯)(2014)。《就是品格:幫助孩子培育重要美德的有效策略》。臺北市:心理。(Thomas Lickona,2004)

- Character Education Partnership《Eleven Principles Sourcebook》(西元2003年出版)

- 陳柚均(譯)(2022)。《品格決定孩子的未來:品格教育PRIMED六大設計原則》。臺北市:時報文化。(Marvin W. Berkowitz,2021)

- 陳柚均(譯)(2022)。《品格孩子的核心素養:社會情緒學習的教學日常》。臺北市:時報文化。(Jeffrey S. Kress& Maurice J. Elias,2020)

- 劉慈惠等(譯)(2013)。《品學兼優標竿學校:成就卓越的品格教育》。臺北市:心理。(Thomas Lickona& Matthew Davidson,2005)

- 李琪明(2011)。《品德教育與校園營造》。臺北市:心理。

- 《台灣品德教育促進方案》 (民國108年修訂)

登入即可下載相關內容