校園文化與社群關係

新學年剛展開,對成人和孩子來說,這個時期需要鼓起勇氣面對新年級、新同儕關係與環境變化等焦慮。這時候就適合我們善用一些促進彼此認識的趣味活動,除了自我介紹之外,也讓大家有機會建立連結,熟絡氛圍與互動。

此篇文章將介紹8種聚焦在認識彼此的趣味活動,包含自我介紹與個人資訊交流;附件工具卡中詳細列出操作方式及設計細節,供網站註冊會員下載使用。

本篇大綱

為什麼要一起做有趣的活動?

8種認識彼此的趣味活動

2種有趣的姓名介紹

動感姓名介紹 (name and motion)

姓名+關於我的一件事

5種交流個人資訊的破冰遊戲

找出那個人(find someone who)

A 或B 我會選 (would you rather)

排排站

兩真一假 (two truths and one lie about me)

五個提問 (5 Ws)

1種 讓互動成為日常默契的自助搭配設計

自助搭配:交流形式+題目

為什麼要一起做「有趣」的活動?

如果只是要知道名字及一些基本資料,口頭輪流講一講好像就足夠了,為什麼還要多花力氣讓這個認識彼此的過程更有趣呢?

人類是社會性的生物,不論是成人、大孩子或小孩子,也不分I人、E人,都有社會連結的需求;而一起做有趣的事情,便有著增強人際連結的效益。

- 大腦會記得:「共享」的玩樂、合作、克服挑戰、完成目標等經驗,以及溫暖、愉快、有趣的人際互動,會觸發大腦中愉悅、獎勵、社會連結等相關機制,並將這些正向感受與互動的對象、環境連起來,因而建立對這個群體的良好印象。

- 感情會深刻:當群體刻意地安排機會互相認識、累積互動交流的時間,這個過程若還能創造「可以安心跟這群人在一起玩」的體驗,除了可以強化群體連結,也能提升對群體的歸屬感與信任感,長期來看,對營造關係與團體凝聚力,這都可以是微小而豐沃的養分。

8種認識彼此的趣味活動

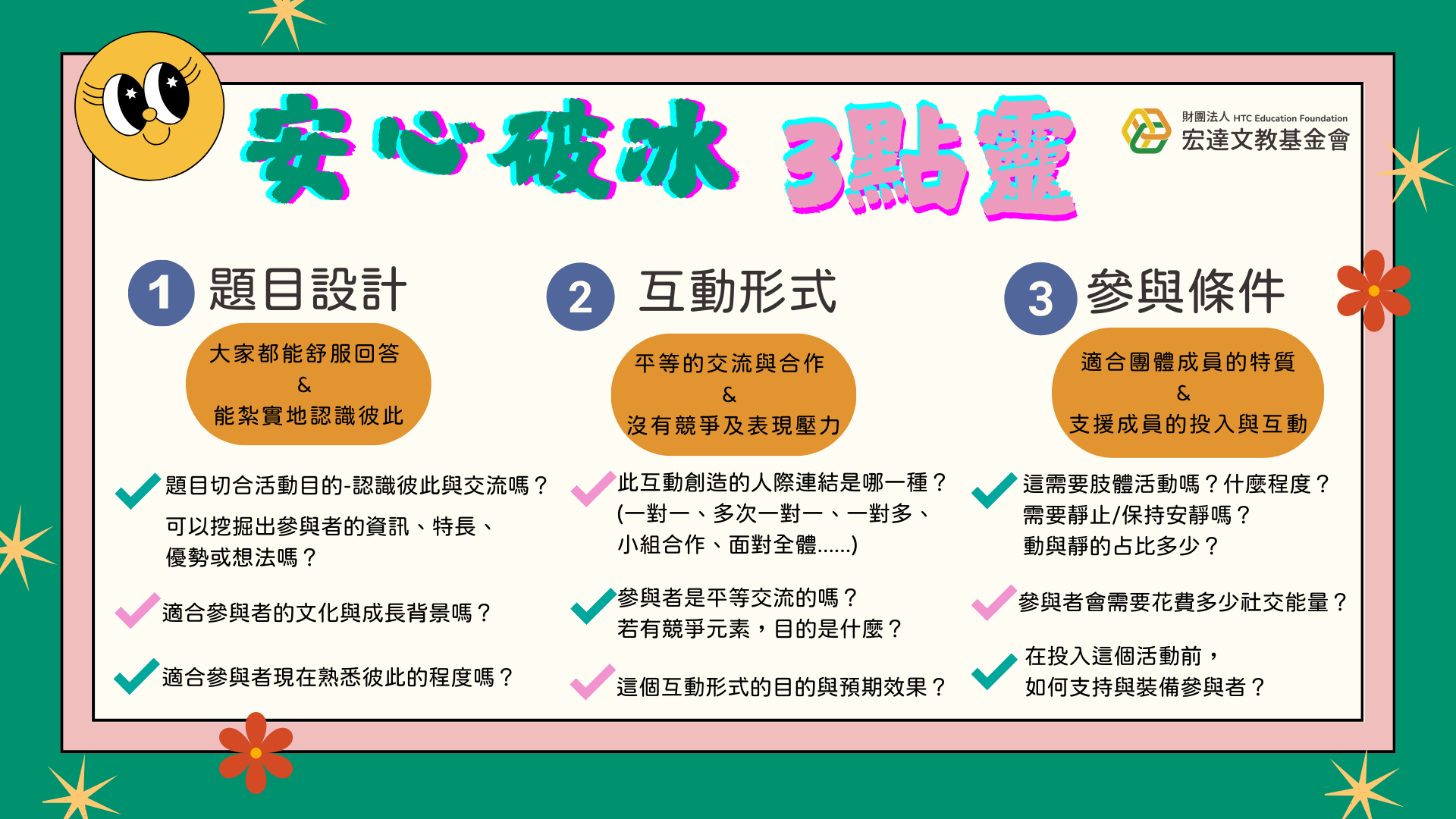

本篇挑選出的8種活動有著共通目的:自我介紹與個人資訊交流,並且都帶有三個特性,能增加參與時的安心感並提升投入度:

- 題目設計:可靈活調整,緊扣活動目的與成員背景,並顧及揭露的難易度。

- 互動形式:以平等交流及合作為優先。

- 參與條件:有動有靜,貼近參與者的特質,並有意識地考量如何預備參與者投入。

自我介紹萬年不變都是名字+興趣嗎?以下兩種姓名介紹活動也許能讓人耳目一新:

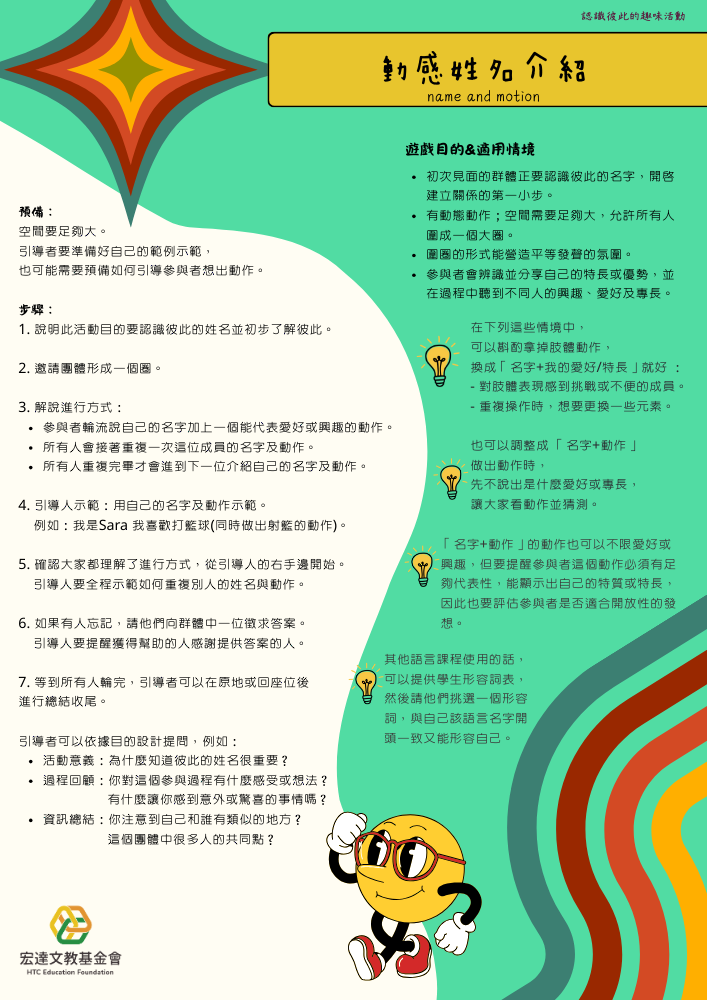

1.動感姓名介紹(name and motion)

在介紹名字時,多做一個能代表個人的動作;不想用肢體動作的話,可以換形容詞。(想瞭解如何融入社會情緒學習目標,可參考此篇「社會情緒學習三大特色實踐--歡迎與融入的活動」)

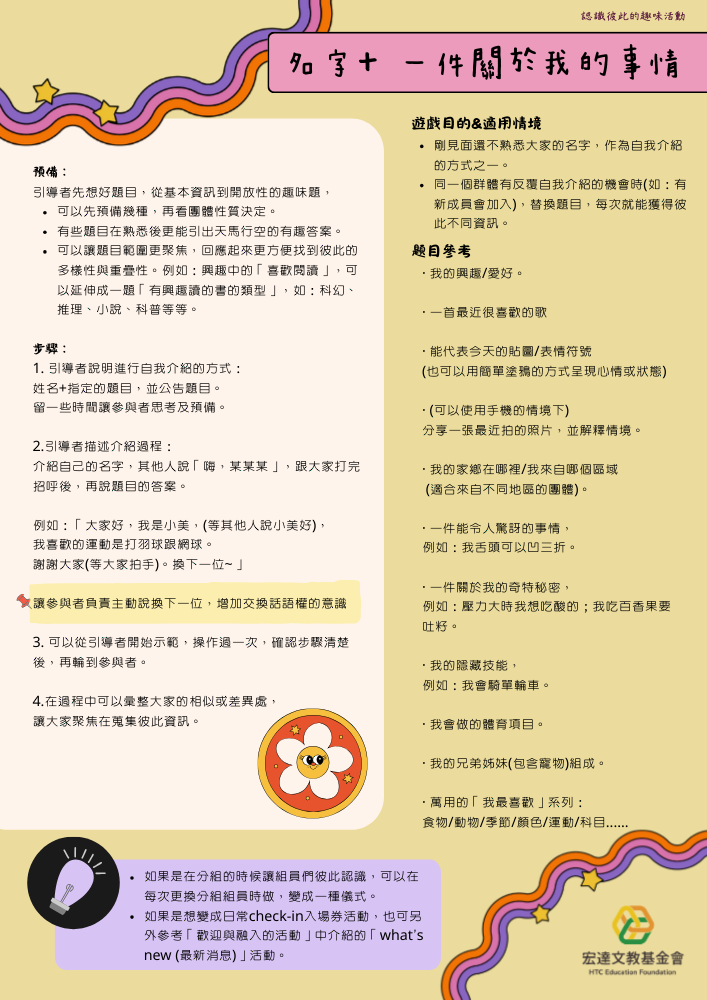

2.名字+ 一件關於我的事情

自我介紹時,除了名字,多講一件關於自己的事情,讓這項個人資訊成為找到彼此共同點或特色的契機。

如前段所言,認識彼此建立在一點一滴累積的「資訊庫」。

以下3~7號共五種活動能讓參與者有機會揭露與交流多項個人資訊、選擇、偏好:

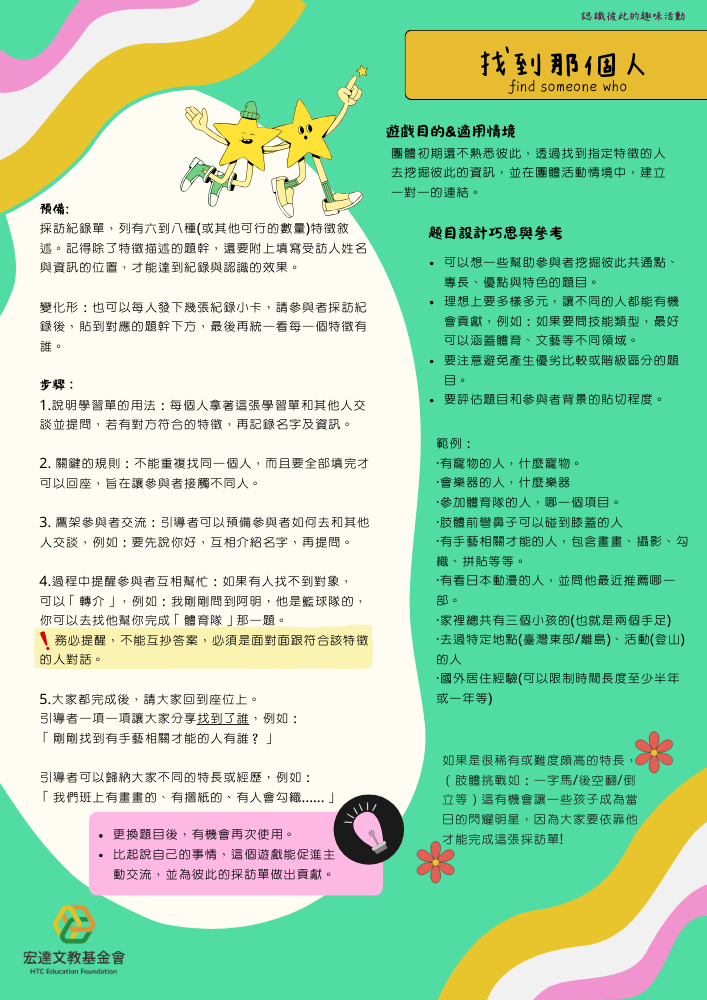

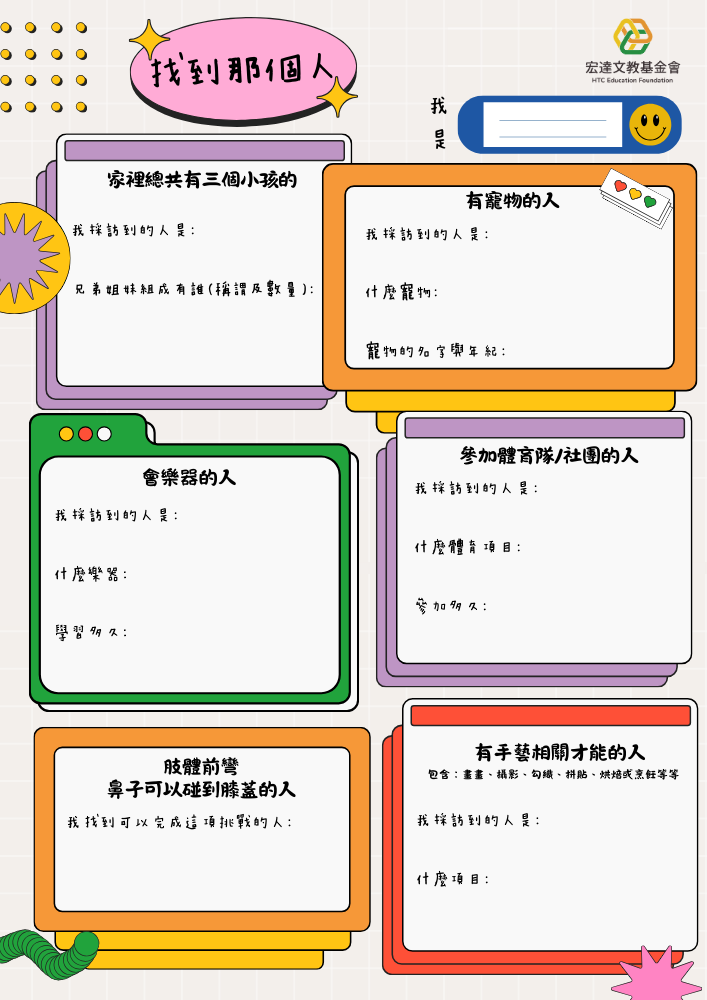

3. 找到那個人 (Find someone who)

使用採訪紀錄單,列有六到八種(或其他可行的數量)特徵敘述,讓參與者主動找出符合特徵的人。自我介紹的視角從「我」變成「你」,這個採訪過程能讓參與者為別人的採訪單貢獻。這個遊戲充滿著走動、接觸多人及多方交談,能形塑活躍的氣氛。

此活動附件為空白範例學習單,已列有六道題目,讀者可參考格式自己設計。

4. A 或B 我會選......(would you rather)

經典二選一,規則簡單,參與者可以被動表態,參與方式可動可靜,參與條件要求相對不高。

5. 排排站 (Lining up)

所有人按照引導者的題目進行排序,需要大量移動與持續交談。因為要大家一起完成排序,有機會成為一次正向的團隊合作經驗。

6. 兩真一假 (two truths and one lie about me)

參與者要設計出關於自己的兩個事實及一個「非事實」,還要試著偵測別人的真假,讓人人身兼解謎的偵探與設下謎題的怪盜。相較於指定的題目,兩真一假在充足的指引與鋪陳下,可以讓參與者練習「我有什麼想要別人知道、我可以怎麼介紹自己」。

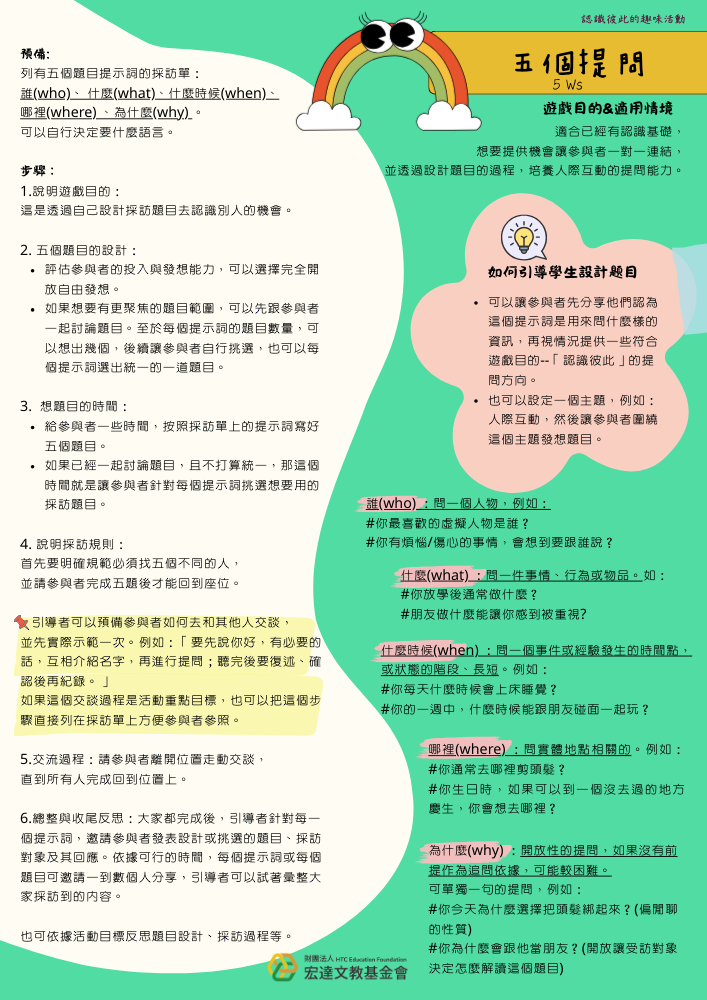

7. 五個提問 (5 Ws)

讓參與者自己發想要用什麼問題向他人提問,也可以由引導者帶領參與者討論題目。比起既定題目的活動,這個活動可以讓參與者發揮創意並掌握題目主導權。此活動附有空白學習單可用,請參考附件。

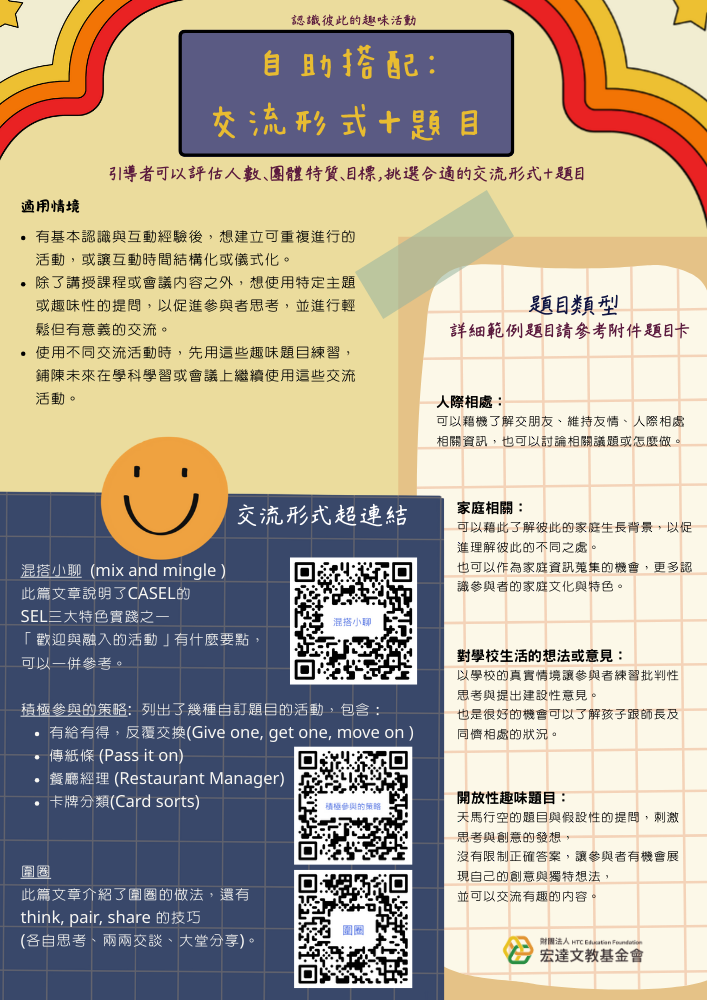

想要自己組合出有趣的交流活動嗎?簡單兩部件:「交流形式」+「題目」,為你的團體貼身搭配出互動時光

8. 讓互動成為日常默契的自助搭配設計--交流形式+題目

有些可用在學科學習的交流活動有既定的步驟,但需要依據不同場合及目的另外搭配題目。有鑒於此,這份「自助搭配設計」連結了先前基金會介紹過的六種交流活動設計,這次再加上四類題目參考,讓讀者依據自身需求,自行挑選與搭配。只要更換多樣化的題目,這些交流活動便有機會能成為團體熟悉的、日常的互動默契。

- 6種交流形式:

出自歡迎與融入的活動--

混搭小聊(mix and mingle)

出自積極參與的策略--

傳紙條 (pass it on)、餐廳經理 (restaurant manager)、有給有得反覆交換 (give one get one move on)、卡牌分類 (card sorts)

- 4種題目類型:人際相關、家庭、學校生活、創意開放。詳細範例題目卡請參考附件。

不論是應用在班級活動或成人社群、會議中,

希望讀者可以善用趣味與精巧的設計,讓團體成員認識彼此、建立連結,

並逐步塑造正向、親近的相處氛圍及互動習慣。

參考資料

- Character Education Partnership《Eleven Principles Sourcebook》(西元2003年出版)

- 陳柚均(譯)(2022)。《品格決定孩子的未來:品格教育PRIMED六大設計原則》。臺北市:時報文化。(Marvin W. Berkowitz,2021)

- CASEL 3 SIGNATURE PRACTICES Playbook 暫譯《 CASEL 社會情緒學習三大特色實踐 Playbook 》

- IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF COOPERATIVE GAMES SOCIAL SKILLS EARLY AGE CHILDREN

- The Importance of Children Playing with People of all Ages

- The Importance Of Play: An Interview with Dr. Jaak Panksepp

- Start your meetings with the Two Truths and a Lie Icebreaker

- 275 Would You Rather Questions That Reveal A Lot About You:Get ready to know your best friends better!

- 互相認識遊戲 – 你我排一排 根據條件組織隊列

- 100+ Fun Questions of the Day for Students to Use All School Year

附件清單

官網註冊會員登入後即可下載,請看下方「資源下載」區段。

- 8種趣味活動操作工具卡,另外包含範例或現成學習單:

「找到那個人」範例學習單(無注音)、「五個提問」空白學習單(無注音)、「自助搭配交流形式+題目」4類型題目與範例參考卡 - 活動設計 自我提醒 工作單

登入即可下載相關內容